l risultato annunciato il 10 agosto negli Stati Uniti

Muon g-2 raddoppia con l'ultima misurazione, esplora territori inesplorati alla ricerca di nuova fisica

Hanno contribuito al risultato anche tre ricercatori dell’Università di Udine

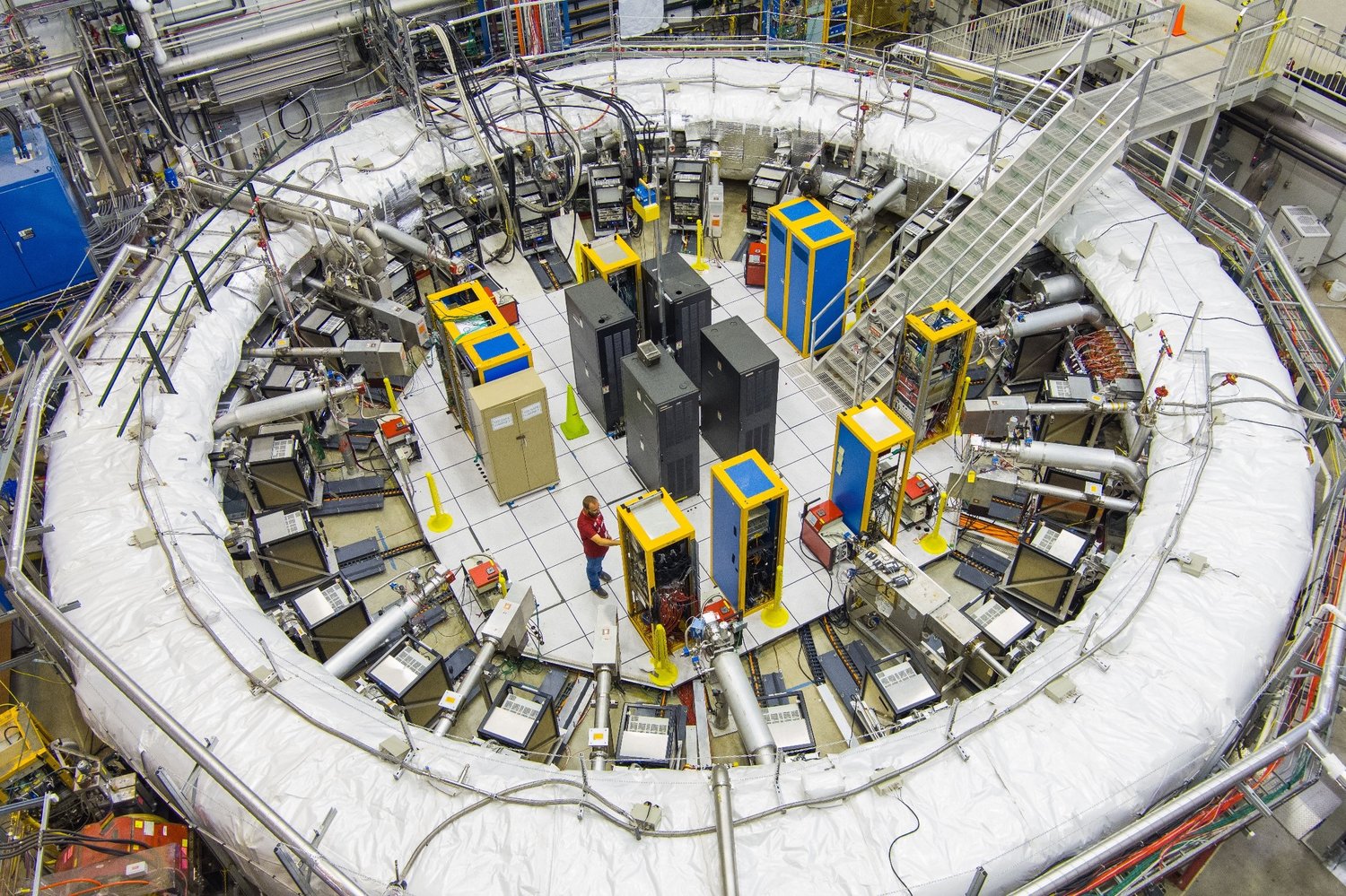

I fisici ora dispongono di una nuovissima misurazione di una proprietà del muone chiamata momento magnetico anomalo che migliora la precisione del risultato precedente di un fattore 2. Una collaborazione internazionale di scienziati che lavorano all'esperimento Muon g-2 presso il Fermi National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato la tanto attesa misurazione aggiornata il 10 agosto. Questo nuovo valore rafforza il primo risultato annunciato nell'aprile 2021 e stabilisce una resa dei conti tra teoria ed esperimento in oltre 20 anni di lavoro.

Quale è la finalità dell’esperimento Muon g-2? È una misura di precisione di un parametro della particella muone, chiamato g-factor. È definito tramite una relazione di proporzionalità tra il momento magnetico del muone ed il suo spin.

“Stiamo davvero sondando un nuovo territorio. Stiamo determinando il momento magnetico del muone con una precisione migliore di quanto non sia mai stato fatto prima", ha affermato Brendan Casey, uno scienziato senior del Fermilab che ha lavorato all'esperimento Muon g-2 dal 2008.

I fisici descrivono come funziona l'universo al suo livello più fondamentale con una teoria nota come Modello standard. Facendo previsioni basate sul Modello standard e confrontandole con i risultati sperimentali, i fisici possono discernere se la teoria è completa o se c'è fisica oltre il Modello standard. I muoni sono particelle fondamentali simili agli elettroni ma circa 200 volte più massicce. Come gli elettroni, i muoni possiedono una proprietà, il momento magnetico, che è modellizzabile come se il muone al suo interno contenesse un minuscolo magnete che, in presenza di un campo magnetico esterno, precede o oscilla come l'asse di una trottola. La velocità di precessione in un dato campo magnetico dipende dal momento magnetico del muone ed è misurabile sperimentalmente. Il valore della velocità di precessione dipende dal g-factor (o più semplicemente, fattore g); al livello più semplice, la teoria prevede che g sia uguale a 2.

La differenza di g da 2 — o g meno 2 — può essere attribuita alle interazioni del muone con altre particelle di una sorta di schiuma quantistica che permea lo spazio vuoto. Queste particelle vengono create e riassorbite, senza che dall’esterno possano essere rilevate, tranne per gli effetti che hanno sulle proprietà dinamiche della particella reale. In particolare, questi effetti modificano il valore del momento magnetico del muone ed influenzano il modo in cui esso risente della presenza di un campo magnetico esterno. Il modello standard incorpora tutte le particelle note e permette di predire come cambia il momento magnetico (e quindi il parametro g-factor). Il confronto tra tali previsioni con un risultato sperimentale mette quindi alla prova il modello standard. I fisici sono entusiasti della possibile esistenza di particelle non ancora scoperte che contribuiscono al valore di g-2 e porterebbero alla possibilità di esplorare nuova fisica.

Con questa misurazione, la collaborazione ha già raggiunto l'obiettivo di ridurre un particolare tipo di incertezza: l'incertezza causata da imperfezioni sperimentali, note come incertezze sistematiche. "Questa misurazione è un incredibile risultato sperimentale", ha affermato Peter Winter, co-portavoce della collaborazione Muon g-2. "Portare l'incertezza sistematica a questo livello è un grosso problema ed è qualcosa che non ci aspettavamo di raggiungere così presto".

I dati raccolti ed analizzati finora appartengono ad una campagna di presa dati durata fino al 2020: rimangono ancora da analizzare i dati raccolti da allora fino al luglio di quest’anno, che permetteranno di ridurre drasticamente le incertezze dei risultati, dovuto alle fluttuazioni statistiche del campione di dati.

I ricercatori dell’Università di Udine, Giovanni Pauletta (principal investigator del gruppo), Diego Cauz e Lorenzo Santi, hanno partecipato all’esperimento Muon g-2 nella parte di progettazione e costruzione dell’apparato con finanziamenti dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) gestiti dalla sezione INFN di Pisa, e poi, nella fase di raccolta ed analisi dati, come gruppo di ricerca facente capo al Gruppo Collegato INFN di Udine ed alla Sezione INFN di Trieste.

A commento dell’annuncio, Lorenzo Santi dichiara “è un onore e fonte di soddisfazione professionale partecipare, con il nostro gruppo di ricerca, alla collaborazione Muon g-2, a fronte dei risultati scientifici ottenuti. Essi seguono quelli ottenuti dallo stesso gruppo negli anni ’90 con la partecipazione all’esperimento CDF, svolto sempre al FNAL, che ha portato alla scoperta del quark top. Questi risultati, assieme a quelli degli altri gruppi di ricerca in fisica sperimentale operanti al CERN di Ginevra e nell’ambito dell’astrofisica, mostrano che i fisici sperimentali dell’Ateneo di Udine costituiscono una eccellenza nel panorama della ricerca fondamentale in Fisica.”